こんにちは!ボウサイ博士です。

みなさん「擁壁」って知っていますか?擁壁とは、宅地の地盤が崩れないよう土を支えるために設置された壁状の構造物のことを言います。坂道の多い住宅地や、土地に高低差がある場所では、宅地の安全性を確保するために欠かせません。

しかし、実際に擁壁がどんなものか、どのように宅地を守っているのかを正しく理解している方は、意外と少ないのではないでしょうか。擁壁に関する基本的な知識が不足すると、宅地が地震や豪雨など自然災害によって被害を受けるリスクが高まるだけでなく、将来的な宅地の維持費用も大きくなってしまう可能性があります。

今回の記事では、擁壁の種類や基本的な構造、宅地に擁壁をつくる際の注意点を初心者の方にもわかりやすく解説します。5分で読める内容にまとめていますので、ぜひこの機会に擁壁の基本を押さえて、安心できる宅地づくりのヒントにしてください。

この記事は以下のような人にオススメです。

・新しく土地を購入しようと考えている人

・防災意識を高めよう考えている人

知っておきたい!擁壁の基本構造

擁壁はシンプルに見えますが、実際には地盤を安全に支えるため、いくつかの大切な構造を持っています。代表的な部材は、「基礎」、「壁体」、「水抜き穴」などです。

| 部材名称 | 役割 |

| 基礎 | 擁壁を安定させる土台で、宅地の地盤に合わせて適切な深さと幅が必要 |

| 壁体 | 土圧を受け止める役割 |

| 水抜き穴 | 壁の背面に溜まった水を抜く役割を果たし、擁壁にかかる水圧を軽減 |

まず「基礎」は擁壁を安定させる土台で、宅地の地盤に合わせて適切な深さと幅が必要になります。「壁体」は土圧を受け止める役割を果たし、その厚さや高さは地盤や宅地の条件によって決定されます。

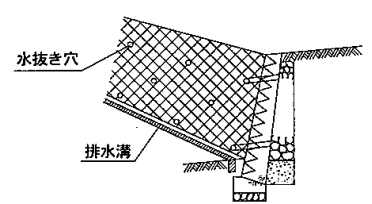

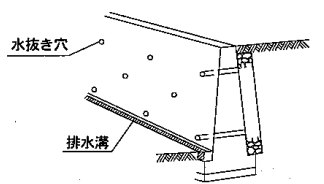

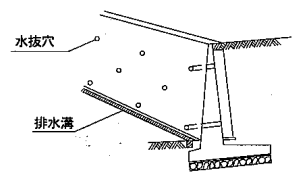

さらに特に重要なのが「水抜き穴(排水孔)」です。これは壁の背面に溜まった水を抜く役割を果たし、擁壁にかかる水圧を軽減します。水抜き穴がない、または詰まっていると擁壁の強度が下がり、壁が傾いたりひび割れたりする原因になる可能性があります。

擁壁の前面側に水を排出せず、擁壁の背面に穴の開いた排水管(有孔管、透水管)を配置し、一旦水を横方向に流して別の場所から擁壁の前面に排出するケースもあります。

また、擁壁の裏側には、通常「裏込め材」と呼ばれる透水性の良い砂利や砕石を設置します。これにより、水を適切に排出し、土圧の負担を軽減します。

擁壁はただの「壁」ではなく、これらの構造が適切に設計され機能することで初めて宅地の安全を支えられます。

「土圧」とは、土が構造物や壁面に及ぼす圧力のことを言います。

柔らかい地盤は硬い地盤と比較すると一般的に土圧が大きくなります。

擁壁ってどんな種類があるの??

擁壁って一言でいっても実はいろいろ種類があります。

代表的なものは以下のとおり。

| 擁壁名称 | 構造 | 写真 |

| 練石積み・コンクリ-トブロック積み擁壁 |  |  |

| 重力式コンクリート擁壁 |  |  |

| 鉄筋コンクリート擁壁 |  |  |

| 空石積み擁壁(玉石積みなど含む) |  |  |

| 増積み擁壁 |  |  |

| 二段擁壁 |  |  |

| 張出し床版付擁壁 |  |  |

練石積ねりいしづみ・コンクリ-トブロック積み擁壁

石又はコンクリートブロックをかみ合わせ、背面にコンクリートを流し込むことで一体の壁にしたもの。鉄筋コンクリート擁壁などと異なり、構造計算したものではなく、経験から擁壁の高さに対する壁体の厚みや傾きを決めています。

注意として、コンクリートブロック積み擁壁と塀などによく使用されるCB(コンクリートブロック)はまったく別物です。前者は土をとめる構造物であるのに対して、後者は土を受けるものではなく、道路と民地の間に設置したりなど、仕切りとしての用途が一般的です。

CBは擁壁と比較すると設置が容易なため、土をとめる構造物として利用されがちですが、ブロック同士の接続部が弱いため、土を受ける高さが高い場合や地震などの外力により変状、最悪の場合は崩壊することもあるため注意が必要です。

ただし、近年はCP型枠擁壁など見た目はCBとほぼ同じだが、国土交通大臣の認定を受けたコンクリートブロック擁壁もあるため、見分けがつきにく状況です。

重力式じゅうりょくしきコンクリート擁壁

台形型のコンクリートで作られた擁壁になり、構造計算を行った上で形を決めます。鉄筋が入っておらず、コンクリートの厚みと重量で土圧に対して壊れない構造になっています。鉄筋を配置しないので、施工は比較的容易ですが、使用するコンクリートのボリュームが多くなります。

鉄筋コンクリート擁壁

形は様々で、土地の条件に合わせて「L型」「逆T型」「逆L型」などがあります。構造は壁体と底版から構成され、重力式擁壁と比較すると厚みが薄いため、コンクリートの中に鉄筋が配置されています。

壁体や底版の厚み、長さ、鉄筋の配置などは、構造計算を行った上で決められます。

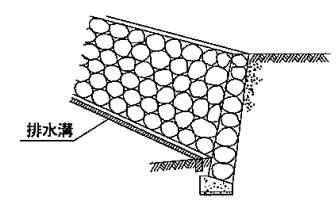

空石積からいしづみ擁壁

練石積み擁壁とは異なり、背面にコンクリートがなく、簡単に言うと大きな石を積んだだけの擁壁です。もちろん構造計算しておらず、作った職人の経験から構造が決められています。

水抜き穴はありませんが、石と石の隙間が空いているため、そこから水が流れ出て水圧が軽減されます。しかし、隙間に植物の根が入り込むことがあり、木の根の成長に伴い、石が落下してしまうこともあります。

なお、近年新設されることはあまりなく、特に行政の許可を得て行う造成工事では、安全上の観点から許可が出にくいのが現状です。

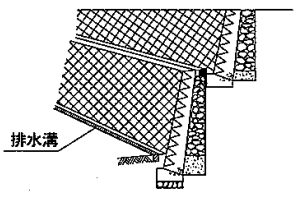

増積み擁壁

もともとあった擁壁の真上にさらにCBなどを設置して、地盤を高くしたものをいいます。

仮に既存の擁壁が構造計算された安全な擁壁であったとしても、増積みすることにより安全でなくなる可能性があります。

家の外構工事で、業者から増積みする計画を提案された場合は断ることをお勧めします。または、購入を検討している土地において、増積み擁壁があった場合は、増積み部を撤去して新築などができないか業者に相談してみましょう。

二段擁壁

下段の擁壁のすぐ後ろに上段の擁壁があるものをいいます。

「二段擁壁は危険だ!」と考えている人が多いですが、全てがそうではありません。

そもそも擁壁が作られた順番によって危険かどうかは変わります。

● 下段がもともとあり、後から上段ができたパターン

下段を作った際に、後々上段を作ることを想定していない場合は危険な可能性あり。

● 上段がもともとあり、後から下段ができたパターン

下段を作る際にすでに上段があるため、それを考慮して下段を設計しておれば安全。

● 上下段とも同時に作ったパターン

下段は上段がある計画で設計されておれば安全。

以上のような考え方はできますが、結局設計・施工した人間でないと安全かどうかはわかりません。

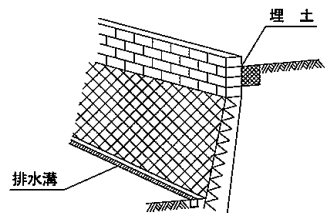

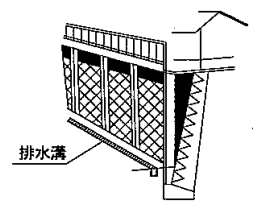

張出はりだし床版付しょうばんつき擁壁

昭和の時代に作られた宅地でよく見る擁壁ですね。練石積み擁壁又はコンクリートブロック積み擁壁の上にコンクリートの板を乗せ、張出した部分を柱で支えている構造になります。

練石積み擁壁などは壁が斜めになっているため、その分有効に使える土地の面積が減ってしまいます。平らな面積を広く確保するために行われるものです。

コンクリートの板の上に土が載っていなければそこまで危険ではありませんが、土が載っていた場合は、擁壁に想定以上の土圧がかかるため危険な可能性があります。

家の外構工事で、業者から提案された場合は擁壁が危険にならないかを十分に検討してください。

擁壁の構造計算とは?

擁壁の種類の中で出てきた「重力式擁壁」「鉄筋コンクリート擁壁」は一般的には構造計算をした上で形が決められています。

行政の許可が必要な工事において、擁壁の審査では以下の項目がチェックされます。

● 転倒しない(倒れない)

● 滑動しない(前に滑らない)

● 沈下しない

● 破壊しない(壁や底版などの部材が破壊しない)

鉄筋コンクリート擁壁の場合は4点ともクリアしていることの確認が必要ですが、重力式擁壁の場合は、もともとコンクリートの厚みがあるため、破壊しないかどうかのチェックは省略されます。

行政の許可を得る工事では、審査のほか、擁壁工事の重要なタイミングで中間の検査を行う自治体もあります。

宅地に擁壁をつくるとき、特に注意すべきポイントとは?

擁壁を宅地に設置する際には、いくつか気を付けなければならないポイントがあります。まず最も重要なのが地盤調査です。宅地の土質や地盤強度を把握しないまま擁壁を設計すると、壁の傾きや崩壊の原因となります。専門業者によるボーリング調査や簡易的な地盤調査を必ず実施しましょう。

また、擁壁の工事には「宅地造成及び特定盛土等規制法(通称:盛土規制法、旧宅地造成等規制法)」などの法律の規定があり、一定規模以上の場合には許可が必要になります。これらを怠ると、違法造成として後に問題となる恐れがありますので、行政や専門家への事前確認が不可欠です。

施工費用についても注意しましょう。安価で手抜き工事を行うと、将来的な補修や再施工で逆にコストが増加します。擁壁の施工実績が豊富で信頼できる業者を選び、詳細な見積もりを複数とって比較検討すると安心です。擁壁づくりで失敗しないためには、「事前の地盤調査」「法的手続きの確認」「施工業者の選定」に注意しましょう。

まとめ:擁壁の基本を知って安全な宅地を手に入れよう!

宅地の安全性を保つ上で、擁壁は欠かせない重要な構造物です。擁壁には複数の種類があり、地盤や宅地の状況に合わせて適切なものを選ぶ必要があります。また、壁体や基礎、水抜き穴といった基本的な構造を理解しておくことで、安全で長持ちする擁壁を作ることができます。

さらに、擁壁を作る際には、地盤調査や法的手続き、施工業者の選定などに注意を払い、将来的なトラブルを回避することも大切です。

擁壁についての基本的な知識を身につけ、安全・安心な宅地を維持できるようにしましょう。この記事が、あなたの宅地づくりの参考になれば幸いです。擁壁に関してさらに深く知りたい方は、ぜひ他の記事もあわせてご覧ください。