こんにちは!ボウサイ博士です。

今回の記事は、令和5年5月26日に施行された「宅地造成及び特定盛土等規制法(通称:盛土規制法)」について、旧法の宅地造成等規制法(以下、旧法と言います。)と比較しながらわかりやすく解説していきます!

この記事は以下のような人にオススメです。

・宅地購入や造成、土地活用、売却を検討している方

・不動産関連の情報収集をしている方

宅地造成等規制法とは?【旧法の基本を解説】

旧法は、崖崩れや土砂の流出による災害を防止するために、宅地造成に関する規制を行う法律です。この法律は、宅地造成に伴う危険な行為から国民の生命や財産を保護し、適切な土地利用を促進することを目的としています。

宅地とは?

そもそも宅地造成の「宅地」とは何をさしているのでしょうか?

漢字だけを見ると建物を建てる土地に関する規制ととらえてしまいますが、実はその範囲は広く、公共施設や農地、森林などを除く全てが宅地になります。

例えば、駐車場や資材置き場、ソーラーパネル用地など、建物が目的でない土地に対しても規制がかかります。

必要な手続きは?

以下の工事を行う場合に、事前に都道府県等の許可が必要です。

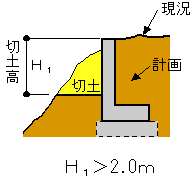

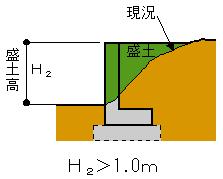

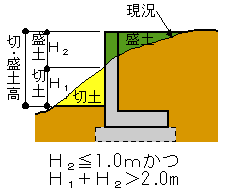

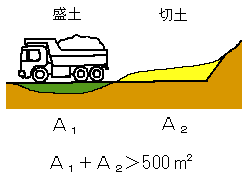

「がけ」とは水平面に対して30度を超える地盤面のことを言い、下のような擁壁は水平面に対して90度なので「がけ」になります。

| 切土を行って、高さ2mを超えるがけがができる場合 |

| 盛土を行って、高さ1mを超えるがけがができる場合 |

| 盛土だけでは高さ1mを超えないが、切土と盛土を合わせると高さ2mを超えるがけがができる場合 |

| 切土と盛土を行う土地の面積が500㎡を超える場合 |

そのほか、高さ2mを超える擁壁、地表水等を排除するための排水施設又は地滑り抑止ぐい等の全部または一部を撤去する場合は事前に届け出が必要です。

審査の項目は?

一言で言えば、宅地の地盤の安全性が問われます。新しく作る擁壁が土圧などにより壊れないか、地表水によりがけ崩れや土砂の流出が起こらないよう適切に排水施設が設置されているかなどが審査されます。

盛土規制法とは?【旧法との違いを解説】

盛土規制法は、令和3年の静岡県熱海市で大雨に伴って盛土が崩落し、大規模な土石流災害が発生したことや、危険な盛土等に関する法律による規制が必ずしも十分でないエリアが存在していることなどを踏まえ、旧法を抜本的に改正して、土地の用途にかかわらず、危険な盛土等を包括的に規制するために作られました。

盛土規制法と旧法の主な違い

盛土規制法と旧法の主な違いは以下のとおりです。

| 盛土規制法 | 旧法 | |

| 対象となる土地利用 | 宅地、農地、森林など | 宅地 |

| 対象行為 | 宅地造成 特定盛土等 土石の堆積 | 宅地造成 |

| 盛土等の安全性の確認 | 中間検査 定期報告 | ー |

| 罰則の強化 | 最大で懲役3年以下・罰金1,000万円以下・法人重科3億円以下 | 最大で懲役1年以下・罰金50万円以下・法人重科50万円以下 |

| その他 | 周辺住民への説明 工事主の資力信用確認 | ー |

内容について1つずつ説明していきます。

対象となる土地利用

旧法が宅地(住宅地や駐車場、資材置き場など)のみ対象であったのに対して、盛土規制法は宅地のほか、農地、森林なども規制の対象となっています。

これが国が改正の柱として挙げている「スキマのない規制」です。熱海市の土砂崩れの起点が森林で、十分な規制や指導ができなかったことから対象が拡大されました。

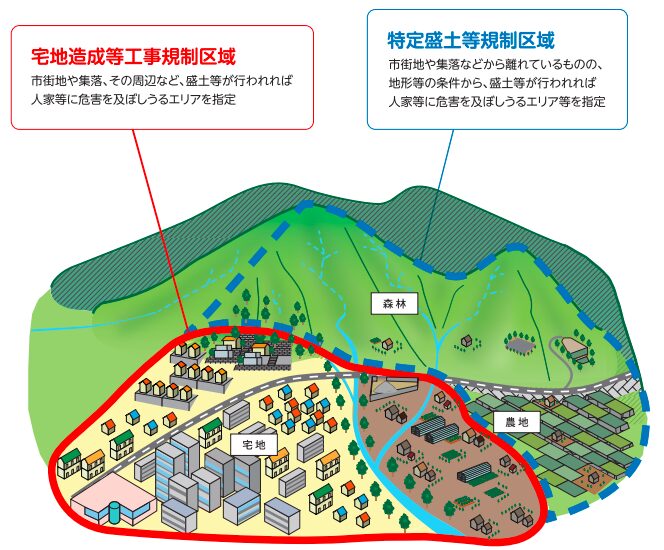

なお、旧法では規制区域は「宅地造成工事規制区域」のみ(造成宅地防災区域は省略します。)でしたが、盛土規制法では、「宅地造成等工事規制区域」「特定盛土等規制区域」の2種類があり、規制区域のイメージは以下のとおり。

都道府県知事等は、市街地や集落、その周辺など危険な盛土等が行われた場合に、人家等に被害が及ぶエリアを「宅地造成等工事規制区域」、市街地や集落から離れているものの、危険な盛土等が崩壊することにより、山間部の谷間や渓流などを流れ、下流の市街地や集落などに被害を及ぼすエリアを「特定盛土等規制区域」に指定することができます。

対象行為

旧法では宅地を作るときの造成が一定規模を超える場合に事前に許可が必要でした。盛土規制法ではそれに加えて「土石の堆積」というものが増えています。

土石の堆積とは、簡単に言えば土などの仮置き行為です。宅地造成は新たに地盤を作る行為ですが、仮置き行為は最終的には置いた土を除却する行為になり、一定規模を超える場合に事前に許可が必要です。なお、工事現場内やその周辺での土の仮置きは許可の対象外になります。

ちなみに旧法でいう「宅地造成」は、①宅地以外の土地を宅地にするために行う造成または②宅地内で行う造成のことを言いますが、盛土規制法でいう「宅地造成」は①宅地以外の土地を宅地にするために行う造成のことを言い、②宅地内(または農地等内)で行う造成のことを「特定盛土等」と言います。

盛土等の安全性の確認

熱海市の土砂崩れでは、地下水位の上昇が土砂崩れの原因の1つといわれており、斜面地や山間部などで盛土を行う場合は、その地下水を適切に集水できる地下排水施設の設置が必要となり、一定規模以上の工事についてはその工程での中間検査が義務付けられました。

また、許可された規模を超える盛土等が施工されることを防ぐため、定期的に盛土等の進捗の報告が義務付けられました。

罰則の強化

罰則が抑止力として十分機能するよう罰金が大きく増加しました。特に法人重科は最大3億円以下となり、旧法の法人重科最大50万円以下と比較するとなんと600倍!

確かに罰金の額は増加しましたが、そもそも違反しようとしている業者が罰金の額をみて「やっぱりやーめた」となるかは少し疑問が残りますが、抑止力として十分機能することを期待しましょう。

その他

その他の変更点として、以下の項目が追加されています。

🔶周辺住民への説明

盛土規制法の許可申請をする前に、各自治体が定めた範囲、手法に基づき、工事区域周辺の住民に対して工事内容の周知をしないといけません。※周知することを目的としており、同意を得ることまでは求めてはいません。

🔶工事主の資力信用確認

工事主(法人の場合は役員)の住民票やマイナンバーカードの写しのほか、工事の資金計画書の提出が義務付けられ、預金残高証明や融資証明の提出を求める自治体もあります。

宅地購入前・開発前に確認すべきポイント

規制区域に入っているか

許可が必要な造成行為を計画している場合、自治体によって差はありますが、規制区域外で同様の工事をする場合と比較して、工事費と時間が大きくなることは間違いないです。

| メリット | デメリット | |

| 規制区域内 | 行政が事前に計画をチェックするので、安全な宅地が作られる | 規制区域外と比較すると、工事費が高くなり、工事完成までの時間も長くなる |

| 規制区域外 | 規制区域内と比較すると、工事費が安くなり、工事完成までの時間も短くなる | 宅地の安全性は業者次第 |

規制区域内のメリットで「行政が事前に計画をチェックするので、安全な宅地が作られる」としていますが、行政も隅から隅までチェックしているわけではないので、結局は施工業者次第であり、大手ハウスメーカーや地元密着型の業者はやはり信頼度が高くなります。

宅地の保全義務

盛土規制法には、規制区域内の土地の所有者や管理者、占有者は、災害が生じないよう、その土地を常時安全な状態に維持するように努めなければならないと規定されており、災害の防止のため必要があると認められた場合は、行政から災害防止の対策をするよう勧告されます。

勧告の定義は「ある事をするように説きすすめること」と優しい意味合いですが、実際は「命令」の一歩手前の指導になるため、所有地が勧告されるような状況の場合は前向きに改善対策を検討しましょう。

土地の履歴の確認

土地購入前に知っておきたいことが、その土地の過去の造成や地盤の硬さなどです。過去に盛土されており、その盛土層が厚い場合や、盛土する前の自然地盤が軟弱の場合、地盤改良など追加の出費が必要になります。

建物を建てる際に地盤調査は必要になりますが、土地を購入する前に盛土や軟弱地盤の状況をある程度知ることができれば、例えば、軟弱地盤の層が厚く地盤改良に高額な費用を要することが想定されるならば、別の土地を探そうという選択肢も出てくるはずです。

以下の記事では地盤の状況を無料で調べる方法を紹介していますので参考してみてください。

まとめ|盛土規制法の特徴と土地購入前のチェックポイント

盛土規制法の特徴のおさらいです。

🔶対象となる土地利用

宅地だけでなく、農地や森林なども規制の対象

🔶対象行為

宅地などを作る造成行為だけでなく、一時的な土砂の仮置きである土石の堆積も対象

🔶盛土等の安全性の確認

工事の規模や行為により、行政の中間検査や定期報告が義務付けられた

🔶罰則の強化

最大で懲役3年以下・罰金1,000万円以下・法人重科3億円以下

🔶その他

許可申請の前に工事内容を周辺住民へ説明が必要、工事主の資力信用の確認が義務付け

盛土規制法の規制区域に入っているかどうかで、土地の造成スケジュールや費用に影響がでるため、あらかじめ規制区域かどうかを確認しましょう。しかし、規制区域外だからといって適当な工事していいわけではなく、所有地が崩れるなど災害が発生した場合に困るのは被害者と自分になるので、信頼できる業者に工事を依頼することが大切です。