こんにちは!ボウサイ博士です!

地震のニュースでたびたび登場する「液状化現象」。地震そのものの被害に加えて、液状化による建物の傾きや道路の陥没といった被害が報じられることも少なくありません。しかし、この「液状化」が実際にはどういう現象なのか、どのような地域で起こりやすいのかをご存じない方も多いのではないでしょうか。

液状化とは、地震の揺れによって地盤の砂が一時的に液体のような状態になる現象のことです。これにより、建物の基礎が沈み込んだり、地中の配管が浮き上がるといった深刻な被害が発生します。

特に注意が必要なのは、埋立地や河川の近くなど、見た目には安定して見える場所でも、地盤の構成次第では液状化のリスクがあるという点です。都市部でも液状化の被害が確認されているため、どこに住んでいても他人事ではありません。

本記事では、液状化のメカニズムから発生しやすい地域、住宅への影響、そして対策方法までをわかりやすく解説していきます。「知って備えること」で、大切な家や家族を守るための第一歩を踏み出しましょう!

この記事は以下のような人にオススメです。

● これから家を建てる・購入する予定の人

● 不動産投資を考えている人

● 防災意識を高めたい人

液状化のメカニズムをわかりやすく解説

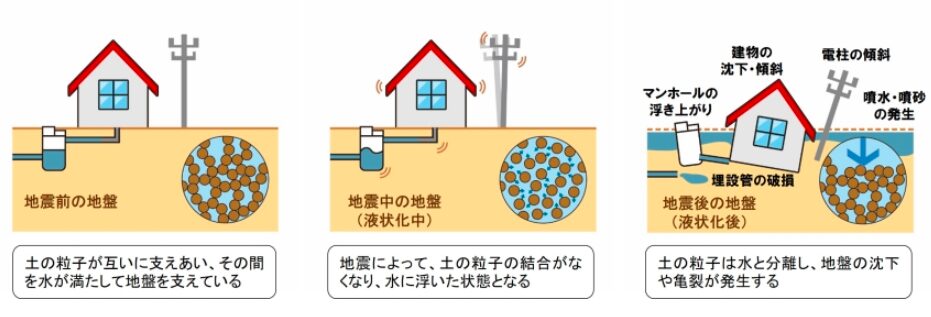

液状化とは、地震の激しい揺れによって地盤中の砂粒が水と分離し、まるで液体のような状態に変化してしまう現象です。見た目には何の問題もなさそうな土地でも、地下に特定の条件がそろっていると液状化は発生します。

液状化が起きるためには、主に以下のような地盤条件が必要です:

- 地下に粒の細かい砂が多く含まれる層がある

- 地下水が高い位置に存在している

- 地盤が締まっておらずゆるい状態

これらの条件がそろっていると、地震の揺れで砂粒がバラバラになり、間にあった水分が地表に向かって噴き出します。その結果、建物が傾いたり沈んだりするのです。

この図からも分かる通り、地震によって地下水が砂の隙間から上昇し、地盤の支持力が失われてしまうのが液状化の正体です。

液状化の主な被害とは?

液状化が発生すると、地盤そのものの強度が一時的に失われるため、私たちの暮らしに深刻な影響を及ぼします。以下に、液状化によって起こる主な被害を具体的に紹介します。

建物の傾き・沈下

最も目につきやすい被害が、住宅やビルの傾き・沈下です。特に木造住宅や重量の軽い建物は、支持層にしっかり届いていない基礎構造だと、沈下や傾斜を起こしやすくなります。被害がひどい場合は住むことが困難になるケースもあります。

ライフライン(インフラ設備)の破損

液状化により、地中に埋設された上下水道管やガス管が浮き上がったり破断したりすることがあります。これにより、

- 水道が使えなくなる

- 下水の逆流

- ガス漏れによる二次災害

など、生活の根幹にかかわる被害が発生します。

道路や歩道の隆起・陥没

液状化の影響で、道路舗装が持ち上がったり、逆に陥没したりすることがあります。これは交通障害だけでなく、避難経路の遮断や救助活動の妨げにもつながります。

地盤から噴き出す砂と水(噴砂ふんさ現象)

液状化が発生すると、地表に向かって泥水や砂が噴き出す噴砂現象が見られます。敷地や道路が砂だらけになり、復旧作業を困難にする要因のひとつです。

✅ 実際の被害事例:東日本大震災(2011年)

東日本大震災では、東京都江東区・浦安市などの埋立地で液状化による被害が多数報告されました。特にマンホールが浮き上がる、住宅が傾くなどの被害が目立ち、地盤の重要性が改めて注目されるきっかけとなりました。

https://www.mlit.go.jp/toshi/content/001466323.pdf

このように、液状化は生活インフラから住環境まで幅広い被害を引き起こします。次の章では、液状化しやすい地域の特徴を詳しく見ていきましょう。

液状化しやすい地域の特徴とは?

液状化はどこでも起こるわけではありません。地盤の構成や過去の土地利用歴などによって発生リスクが大きく異なります。この章では、液状化しやすい地域の共通点や、リスクの見極め方について解説します。

埋立地や干拓地

最も液状化のリスクが高いのが、人工的に造成された埋立地や干拓地です。こうした場所は、かつて海・川・池だったところを土砂で埋めて造成しており、地盤が締まりきっていないことが多いため、揺れに対して非常に弱くなります。

例:

- 東京湾岸エリア(江東区・浦安市)

- 名古屋港周辺

- 大阪南港・夢洲など

旧河川敷・湿地帯

現在は住宅地や農地になっている場所でも、過去に川が流れていた場所や湿地帯だった地域は要注意です。砂や泥が堆積した層が多く、地下水位も高いため、液状化が発生しやすい条件がそろっています。

地震の揺れで液状化が起きるためには、地下に水が豊富に含まれている必要があります。そのため、地下水位の高い地域(特に海抜ゼロメートル地帯や低湿地)はリスクが高くなります。

3ステップでハザードマップを確認

国土地理院が提供する液状化ハザードマップを活用することで、自分の住んでいる地域のリスクを把握できます。以下の情報を確認しておきましょう。

https://disaportal.gsi.go.jp/hazardmap/maps/index.html?ll=35.353216,138.735352&z=5&base=pale&vs=c1j0l0u0t0h0z0

- ステップ1:「すべての情報から選択」をクリック

- ステップ2:「災害リスク情報」をクリック

- ステップ3:「都道府県液状化危険度分布図」をクリック

あとは調べたい都道府県を選択すると、地図上に液状化危険度の結果が着色表示されます。ただし、各都道府県を250mメッシュに区分し表示しているため、「この土地は液状化しやすい」ではなく「この辺りは液状化しやすい」というように、ざっくりとした表示になります。

この他、横浜市の50mメッシュなど、行政が独自で詳細な液状化危険度判定をしているケースもあります。

家を建てる前にできる液状化対策

これから家を建てようとしている方にとって、液状化対策は将来の安心・安全のために欠かせない検討事項です。建ててから後悔しないためにも、事前にできる対策を具体的に見ていきましょう。

地盤調査の実施は必須!

建築前には必ず地盤調査を行いましょう。調査によって、その土地の液状化リスクや地耐力を把握することができます。主な地盤調査の方法は以下の通りです。

| 調査方法 | 特徴 | 適用例 |

| スクリューウエイト貫入試験 (SWS試験) | 一般住宅に多く用いられる簡易な調査法 | 木造住宅など |

| ボーリング調査 | 正確な地層構成が把握できるがコストが高い | 大型建築物・高層住宅など |

地盤の強度だけでなく、地下水位や地層構成など液状化に関わる要因も確認することが重要です。

地盤改良工法の選定

調査の結果、液状化のリスクが高いと判断された場合には、地盤を改良する必要があります。代表的な改良方法は以下の通りです。前面道路の幅員により使用できる工事の機械も違ってくるので、専門業者に見積もりを依頼し、工法を決めましょう。

- 表層改良工法

地表から2m程度までの浅い地盤をセメント系材料で固める - 柱状改良工法

地中に柱状の改良体(セメントミルク)を挿入し支持力を確保

なお、改良により建物の沈下などは防止できますが、前面道路で液状化が発生した場合は、水道管や下水管などのライフラインは破損する可能性があるので日常の備えは大切です。

家づくりは一生の中でも大きな投資です。最初の段階で地盤対策を行うことが、将来の安全と資産価値の維持につながります。

家を建ててからでもできること

地震保険・液状化補償の確認

意外と見落とされがちですが、液状化による被害は地震保険の補償対象になることがあります。特に以下の項目を確認しましょう:

- 火災保険に付帯している「地震保険」の有無

- 液状化による建物傾斜や沈下の補償範囲

- 家財道具や外構(ブロック塀など)の補償対象かどうか

保険会社によって対応は異なるため、契約内容の見直しと必要に応じた補償の追加をおすすめします。

日常の備えも大切

万が一、液状化によってライフラインが止まった場合に備えて、以下のような準備も日頃からしておくと安心です。

- 飲料水・生活用水の備蓄(最低3日分)

- 携帯トイレや簡易トイレ

- ガス・電気に頼らない調理器具

- 万一の避難に備えた持ち出し袋

液状化は「見えないリスク」ですが、日々の備えと知識によって被害を最小限に抑えることができます。

まとめ:液状化は「知って・備える」ことで被害を最小限にできる

液状化は、地震とともに発生する見えない地盤のリスクです。地盤が液体のようになって建物が傾いたり、道路やライフラインが損傷したりと、被害は多岐にわたります。しかし、そのほとんどは事前の知識と備えによって軽減可能です。

本記事では、液状化の基本知識から、住宅への影響、地域の特性、そして具体的な対策方法までを幅広く解説してきました。要点を振り返ると:

- 液状化は、地下に水を多く含む砂層があると発生しやすい

- 埋立地や旧河川敷などは、特にリスクが高い

- 建築前の地盤調査・地盤改良が非常に重要

- すでに建っている家も、保険見直し、備蓄でリスク対策が可能

災害は「いつか来るかもしれない未来」ではなく、明日にも起こり得る現実です。だからこそ、液状化のリスクを正しく理解し、自分の住まいに合わせた対策を講じることが大切です。