こんにちは!ボウサイ博士です。

今回は擁壁の劣化と長持ちさせるポイントのお話です。

擁壁は、家を建てる際や斜面地を造成する際に使われ、住宅や土地の安全性を保つために欠かせない重要な構造物です。しかし、家の劣化についてはリフォームなどを意識している人もいると思いますが、擁壁の劣化について意識している人は少ないのではないでしょうか。

擁壁は一見頑丈で劣化しにくいと思われがちですが、実は年月が経つにつれて徐々に劣化が進行します。また、地震など外からの力により劣化することもあります。

擁壁は適切なメンテナンスを怠り、劣化の症状を放置するとそれが拡大し、最悪の場合、崩壊など大きな事故につながる可能性もあるため、適切なタイミングで点検や補修を行うことが欠かせません。

この記事は以下のような人にオススメです。

・自宅の擁壁にひび割れがあって壊れないか心配

・新しく土地を購入しようと考えているが、その敷地内

に擁壁があるので、事前に安全性を確認しておきたい

擁壁の劣化はどんな種類がある?

擁壁の主な劣化の種類は以下のとおりです。

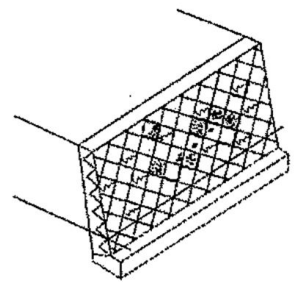

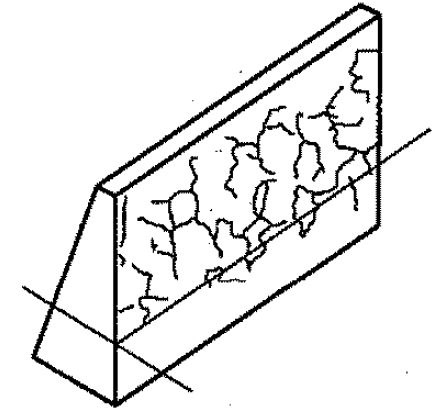

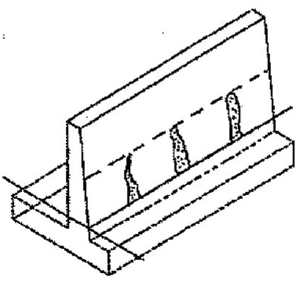

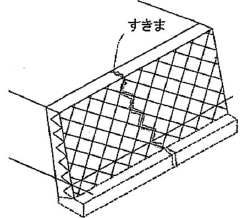

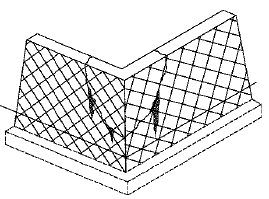

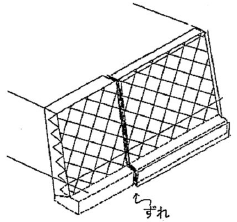

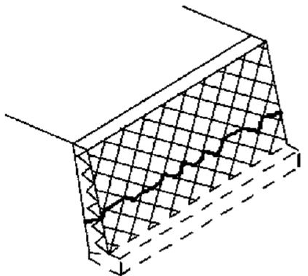

| 劣化 | イメージ | 説明 |

| 風化、湧水など による侵食 |  | ・石の合わせ目の破損 ・石表面の割れによる剥離 ・抜け石 |

| アルカリ骨材 反応 |  | ・規則性のないクラック (ひび割れ) ・亀甲状のクラック |

| 白色生成物 の析出 |  | ・壁面から白い液体 状のものが流出 |

| 縦クラック |  | ・積石に沿ったクラック ・ひどい場合はクラックを境に前後、上下にずれ |

| コーナー部 のクラック |  | ・コーナー部に斜めのクラック ・ひどい場合はクラックを境にずれ |

| 水平移動 |  | ・擁壁の目地(積石の境目)や縦クラックで前後にずれ |

| 横クラック |  | ・積石に沿ったクラック ・ひどい場合はクラックを境に前後にずれや擁壁の傾き |

| 不同沈下 |  | ・擁壁の目地や縦クラックを境に上下に段差 ・ひどい場合は上下の段差の他、前後のずれ |

| はらみ出し |  | ・中央付近に不自然なふくらみ |

| 傾斜 |  | ・壁が前側に傾く |

それぞれの劣化は、その進行具合によって上表のイラストの状況と異なります。劣化の進行具合とその状況については、「宅地擁壁の健全度判定・予防保全対策マニュアル(国土交通省)」が参考になります。

擁壁の耐用年数は?劣化する主な原因

耐用年数とは、擁壁が本来の機能を十分に発揮する年数を言い、擁壁が経年劣化で壊れるまでの期間ではありません。インターネットでは「20~50年」という記載がよく見受けられますが、条件によって大きくかわってくるため、残念ながら一概には耐用年数を決めることはできません。

| 擁壁の耐用年数に影響を及ぼす主な原因 |

| ・温度変化 ➡ コンクリートの体積が変化し、膨張収縮によりヘアークラックが発生 ・塩害 ➡ 海水の飛沫により鉄筋が錆び、膨張してクラックが発生 ・地震など外からの力 ➡ 滑動、沈下、転倒などによる擁壁の機能低下 ・不適切な設計、施工 ➡ 不適切な設計、施工により擁壁が本来機能を発揮しない |

ちなみに擁壁ではありませんが、小樽港北防波堤は建設から100年以上経過した今でも堅牢な状態を保ち続けているコンクリート構造物として有名です。

上表の原因は土地を購入した一般の人ではどうしようもないことですが、長持ちさせるために誰でもできることを次で紹介します。

こんな症状は要注意!擁壁の変状が進行しているサイン

大地震により擁壁にクラックや傾きが生じても、その後は変状がストップしているケースが多いですが、その地震による被害が元になって変状が進行するケースもあるため注意が必要です。

要注意の症状一覧

- 縦クラックの拡大

細かいクラックが徐々に拡大してきた場合、擁壁内部への水の侵入、擁壁背面の土砂流出など2次被害につながる可能性があります。また、擁壁の天端(壁のてっぺんの部分)に上下のずれを伴う縦クラックの場合、擁壁の部分的な沈下が起きています。 - 横クラックの拡大

縦クラックと同様、細かいクラックが徐々に拡大してきた場合、擁壁内部への水の侵入、擁壁背面の土砂流出、壁の折損による傾きなど2次被害につながる可能性があります。 - 擁壁の傾斜の進行

壁に長い棒を垂直にあてて、その傾き具合が進行している場合、背面の土圧による傾き、擁壁の沈下による傾きなどが考えられます。また、横クラックを伴う場合は、壁の折損による傾きがが考えられます。 - コンクリートの剥離

擁壁の壁表面のコンクリートが剥離し、中の鉄筋が見えてくる場合、鉄筋錆びて膨張したため表面のコンクリートが剥離しています。 - 土砂の流出

水抜き穴や擁壁の目地の隙間などから土砂が出続けている場合、裏の土が減ることにより空洞ができたり、擁壁上の地盤が沈下する可能性があります。

これらの症状を見つけた場合は、お住まいの市町村や専門業者に相談しましょう。

誰でもできる!擁壁を長持ちさせるためのポイント

擁壁を長持ちさせるための一番のポイントはズバリ定期的な点検です。

擁壁に異常がないかを定期的に点検することにより、劣化が進行する前に対処することができます。

点検項目

● 擁壁周辺の排水施設にズレや破損がないか?

水は擁壁にとって悪影響になることがあります。例えば、擁壁周辺の溝や管が割れていることにより適切に流れていた水が地下に浸透し、土を一緒に引っ張ることにより地中に空洞ができ擁壁の沈下につながります。雨水管だけでなく、汚水管も破損していることがありますが、その場合は臭いでわかることが多いです。

対処としては、排水施設のズレや破損を発見したら、モルタルを詰めたり交換するなどを行い、水が適切に流れるようにしましょう。

2025年1月に埼玉県八潮市で発生した道路陥没も

土の流出によるものですね。このときは直径4mの下水

道管の破損が原因でした。

● 擁壁周辺に樹木はないか?

練石積み擁壁や空石積み擁壁の被害が多いです。樹木が小さいうちは特に影響はありませんが、だんだん大きくなってくると幹や根に押されて積石が押され、落石や擁壁の一部崩壊につながります。特に根っこは細いうちに積石同士の隙間に入り、成長して根が太くなることで積石同士に隙間をつくり、石を浮かせることで落石につながります。

対処としては、擁壁周辺に樹木は植えない、または小さいうちに撤去することです。

● 擁壁に異常はないか?

本来の状態と比較して異常がないかをチェックしましょう。例えば、クラックやズレ、傾斜など前述した劣化の種類の表を参考にチェックしましょう。

点検のスパン

・1~2年に1回

・地震や豪雨の後

排水施設の破損がなく、上の関連記事「我が家の擁壁チェックシート(案)」においても「現状でほぼ安定した宅地擁壁」という判定結果の場合は、これくらいの目安でOKです。

逆に、排水施設の破損がある場合や、擁壁チェックシートにおいて「やや不安定な宅地擁壁」という判定結果になった場合は、数か月に1回など少しスパンを短くして点検を行いましょう。

「危険性が高い宅地擁壁」という結果の場合は、早急にお住まいの市町村や専門業者に相談することをお勧めします。

まとめ

擁壁は、普段はあまり意識されない存在ですが、住宅や土地の安全性を根本から支える非常に重要な構造物です。今回の記事を通して、擁壁も年月とともに劣化が進行し、地震や豪雨などの自然現象によりその劣化が加速することを理解していただけたのではないでしょうか。

小さなクラックや傾き、コンクリートの剥離、土砂の流出といった症状を見逃すと、大きな事故に発展するリスクがあるため、早期発見・早期対処が大切です。また、擁壁周辺の排水設備や樹木の管理も重要なチェックポイントです。

擁壁を長持ちさせ、安全な住環境を維持するためには、1~2年に1度の定期点検、または地震や豪雨の直後の点検、擁壁の劣化状況に応じた頻度での確認を習慣化しましょう。少しの意識と行動が、将来の安心につながります。気になる点があれば、お住まいの市町村や専門家に相談することを忘れずに!