こんにちは、ボウサイ博士です!

マイホームや投資のための不動産を探すにあたって、価格や駅からの距離、どの程度の規模の建物が建てられるかなどはみなさんよく調べると思いますが、その土地が災害に強い土地かどうかを意識したことはありますか?

今回の記事では、災害に強い土地を見極めるためのポイントとして、地盤の硬さについて解説していきます!また、土地などの不動産を購入前に、その土地がどんな地盤なのかわかれば、「軟らかい地盤の土地を購入してしまった!」などのリスクも減りますよね。今回は誰でも無料でできる災害に強い土地4つの調べ方(地盤の硬さ編)を一挙紹介します!!

この記事は以下のような人にオススメです。

● これからマイホームを探す人

● 現在住んでいる土地が地震でどれくらい影響を受ける地盤なのか気になる人

● 不動産投資を考えている人

土地の地盤の硬さを知る

「地盤の硬さ」とは?

建物や造成に伴う擁壁(土をおさえる壁)の設置の際には、設置した構造物が沈下して傾いたりしないかを確認するために、土地の地盤の硬さを調べる必要があります。

土質調査において地盤の硬さの指標として一般的に「N値」を使用します。このN値が大きいか小さいかによって、地盤の硬さが変わってきます。N値の数値は0~60(上限が50の時もあります。)の範囲で表され、N値=60の時は岩や砂礫などの硬い地盤になり、N値=0の時は大人の男性が地面に載っただけで沈下するような軟らかい地盤になります。なお、一般的に砂質系の土質であればN値が10以下、粘性系の土質であればN値が2以下が軟弱な地盤と言われています。

| N値とは? |

| N値が小さい ➡ 軟らかい地盤 N値が大きい ➡ 硬い地盤 |

なぜ地盤の硬さが重要なのか?

なぜ地盤の硬さが重要かと言いますと、わかりやすいもので言えば地震の揺れの大きさに関係してきます。地震による揺れの大きさはマグニチュードの大きさや震源地からの距離なども関係しますが、土地の地盤の硬さも大きく関係してきます。

地震は地盤全体が揺れるので、軟らかい地盤の上に建つ建物と硬い地盤の上に建つ建物であれば、当然軟らかい地盤の上の建物の方が揺れが大きくなります。また、その軟らかい地盤の層厚が薄い場合と厚い場合であれば、厚い場合の方が揺れが大きくなります。

軟らかい地盤は「豆腐」をイメージしてもらえればわかりやすいです。手で揺らせば揺れますよね。しかも、その豆腐の厚み(地盤の層厚)が10cm、30cm・・・と厚くなれば揺れも大きくなります。

街中で硬い岩が露出している土地はほとんどなく、土地の表面には多かれ少なかれ軟らかい層や盛土層が存在します。しかし、その土地の根本となる地盤が硬いかどうかが地震の揺れに大きく関係してくるため、土地の表面だけでなく深部がどのような地盤かを把握しておくことが重要です。

補足ですが、「柔らかい地盤=建物が建たない」わけではありません。建物の重量に対して地盤の硬さが足りない場合は、柔らかい地盤をセメント改良したり、地盤に杭を打つなどの対策を行えば建てることは可能ですが、土地建物の費用とは別に追加の費用が発生します。

地盤の硬さを調べる土質調査とは?

地盤の硬さの指標であるN値を調べるための土質調査の方法はいくつかありますが、建物や擁壁の設置の際にはボーリング調査又はスクリューウエイト貫入試験(SWS試験)が一般的に実施されます。

● ボーリング調査

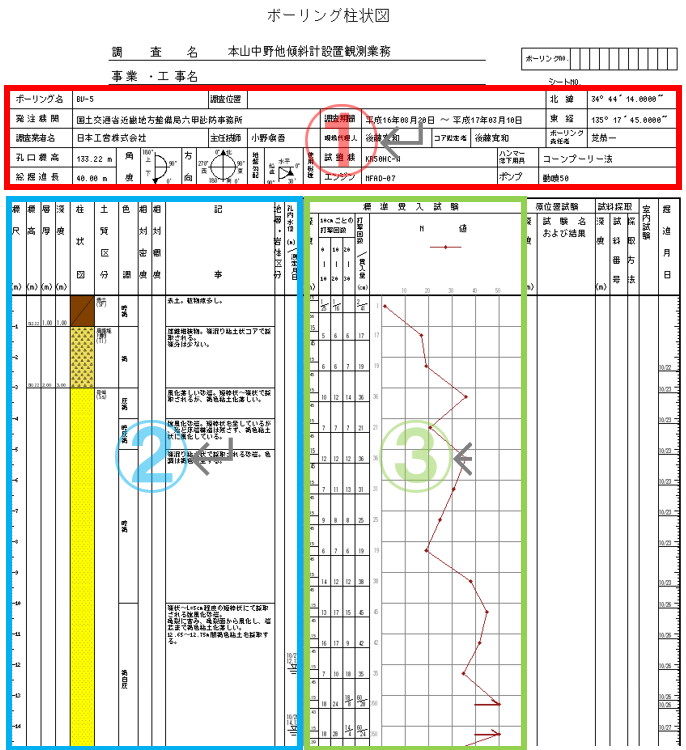

ボーリング調査の報告書の中に、下図のような「柱状図」が添付されています。

記載内容は次のとおりです。

【①欄】

調査個所や調査期間などその土質調査に関する概要が記載されています。

【②欄】

標高や深度、土質、土質の色調のほか、記事欄にはその土質の特徴や特記事項が記載されています。【③欄】

各深度の土のN値と水位の高さが記載されています。

➡③欄のN値から地盤の硬さを知ることができます。

● スクリューウエイト貫入試験

スクリューウエイト貫入試験はボーリング調査と比較して簡易な調査になりますが、試験結果の数値からN値を換算して求めることができます。

土地の履歴を知る

ここからは、誰でも無料で調べることができる災害に強い土地の調べ方(地盤の硬さ編)を一挙紹介します!

災害に強い土地かどうかを調べるというのは、ずばりその土地の履歴を様々な視点から調べることです!

| 土地の履歴を知る |

| 1.土地の所有者や販売者に聞いてみる 2.周辺の情報を確認する 3.昔の地図と比較する 4.航空写真で比較する |

1つずつ説明していきます。

土地の所有者や販売者に聞いてみる

拍子抜けするかもしれませんが、これが一番手軽なので、まずはここから始めてみましょう。特に宅地として分譲されている土地であれば、宅地を造成する際にボーリング調査などの土質調査を行っている可能性があるので、販売会社などに問い合わせてみましょう。

また、行政の許可を得て造成されている土地であれば、資料の保存期間にもよりますが、行政で資料を保管している可能性があります。

少し難しい話になりますが、行政の許可とは、都市計画法第29条開発許可や宅地造成及び特定盛土等規制法(通称:盛土規制法)第12条許可(旧宅地造成等規制法では第8条許可)のことを言い、一定規模以上の造成を行う場合に許可が必要になります。造成に併せて擁壁の設置を行う場合は、許可審査において擁壁が沈下しないかをチェックされるため、一般的には土質調査報告書の提出が求められます。

保存期間内であれば、行政に公文書公開請求を行えば、土質調査報告書のほか、造成関係の図面なども入手可能です。(行政によっては一部公開や非公開とされる場合があるので、どこまで公開してもらえるかは各行政に確認してみてください。)

行政の保管資料は盲点ですね。

まずはどの行政が許可しているかを市町村に確認してみましょう!

周辺の情報を確認する

調べている土地に関する土質調査資料がない場合は、周辺の土地に関する情報を調べてみましょう!

土質の層というものはつながっているため、例えば、「同じ地盤高さで、お隣さんの土地は硬い岩なのに自分の土地は軟らかい粘土」みたいなことは基本的にはありません。周辺の土地で土質調査を行っているのであれば、それと同じような地盤の可能性があるため参考にすることができます。

例えば、大阪府吹田市では「1.土地の所有者や販売者に聞いてみる」においても説明しました都市計画法開発許可や盛土規制法許可の位置をホームページ上で公開しているため、簡単に許可の履歴を調べることができます。(吹田市 指定道路図、開発履歴地図及び宅造履歴地図の公開)

さらに、国土交通省では、道路・河川・港湾事業等の地質・土質調査成果であるボーリング柱状図や土質試験結果等の地盤情報を「国土地盤情報検索サイトKuniJiban」において公開しており、閲覧することができます。

このように、調べている土地の隣地などで土質調査が行われているのであれば、参考にすることができるので、一度調べてみてはいかがでしょうか?

吹田市のようにインターネットで公開していない行政もあるので、

その場合は一度担当窓口にTELしてみましょう!

昔の地図と比較する

ここで紹介するのは、昔の地図と現在の地図を比較して、調べている土地にどのように造成の履歴があるかを確認する方法です。

「市役所とかで保管している昔の地図と現在の住宅地図とかを自分で比較するの??」とお考えになるかもしれませんが、その必要はありません!

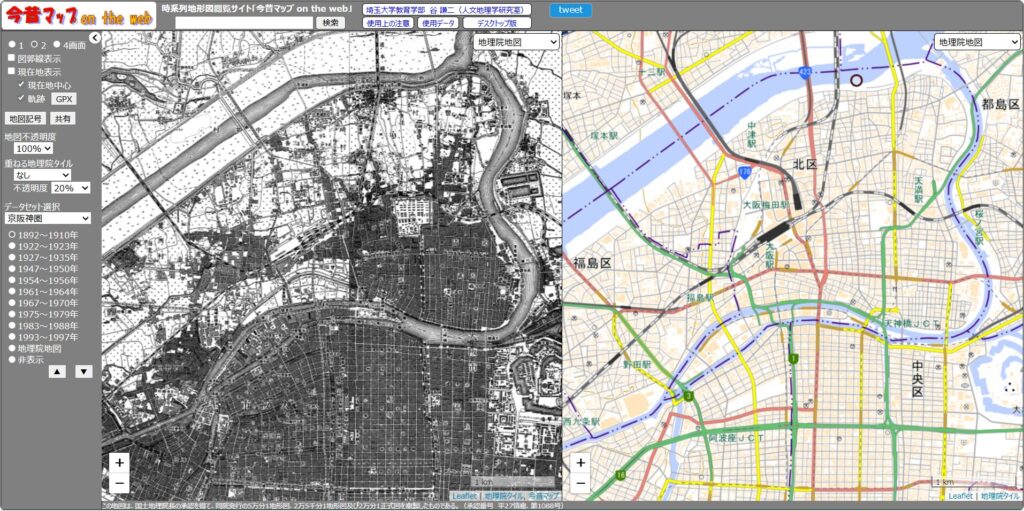

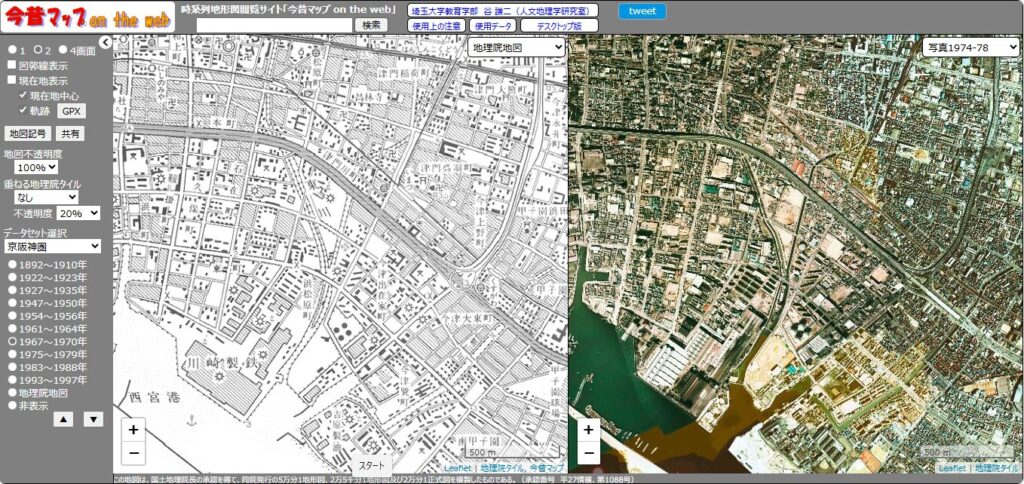

埼玉大学の谷謙二教授が開発された「今昔(こんじゃく)マップ」というものがあります。これは、全国59地域において明治期以降の新旧の地形図を切り替えながら表示できる大変便利な地図です。

使い方は簡単です。

左が昔の地図、右が現在の地図です。左のサイドバーで年代毎に地図を切り替えることができます。

また、昔の地図を動かすと、それに合わせて現在の地図も動き、それぞれのカーソルの位置が常に一致しているため、どの部分を比較すればよいかが一目瞭然です!

また、これは余談ですが、「地名」にはその場所の昔の特徴を示す漢字が入っていることがあります。

例えば、「A市〇谷町」「B市〇沢」であれば、谷や沢が昔その地域にあったため、そういった地名がつけられた可能性があります。現在もその谷や沢が残っていればわかりやすいのですが、現在が「緩やかな斜面地」とかであれば、谷や沢が埋め立てられている可能性があります。埋め立てられた土地は「盛土」地盤になるため、機械で土を締め固めたとしても自然の地盤と比較すると弱いことが多いので注意が必要です。

その他にも「池」、「沼」などの漢字が地名に入っているが、現在は池や沼がない場合は埋め立てられている可能性がありますので、今昔マップで昔がどのような地形だったかを調べてみましょう。

※全てがこれに該当するわけではないと思うので、「町名に『谷』がついているから、昔は近くに谷があったのかな?」と想像しながら、土地の造成の履歴を調べてみてください。

また、埋め立てた土地について、盛土に使用する土の種類や締固め方法などによっても地盤の硬さは変わるので、「盛土地盤」=危険というわけではございません。

航空写真で比較する

みなさんにとって一番馴染み深い航空写真と言えば、Googleマップではないでしょうか?しかし、Googleマップのストリートビューでは、現在だけでなく昔の写真も見ることができますが、航空写真については最新のものしか見れません。

ここで紹介するのは、昔と現在の航空写真の比較になります。

| 航空写真の比較 |

| ● 地図・空中写真閲覧サービス ● 今昔マップ |

1つずつ説明していきます。

● 地図・空中写真閲覧サービス

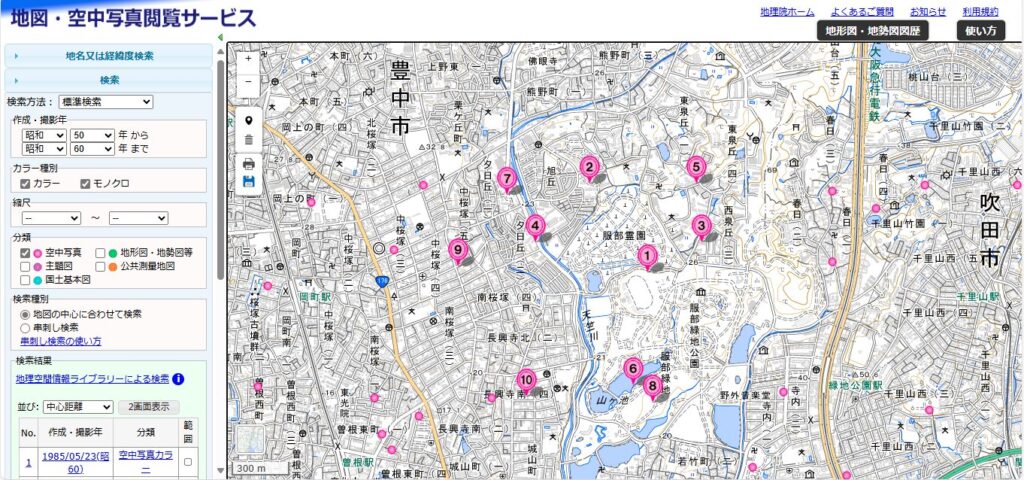

国土地理院が提供する地図・空中写真閲覧サービスでは、国内の様々な年代の航空写真を見ることができます。

使い方は簡単です。

調べたい土地まで地図を動かし、左のサイドバーの「分類」で「空中写真」にチェックをいれ、「作成・撮影年」に見たい航空写真の年代を入力します。

すると、地図上にピンク色の丸が複数表示されます。この丸をクリックすると一帯の航空写真を見ることができます。

調べている土地の過去の写真を順を追って見ることにより、どういった経緯をたどって現在の形になっているかがわかります。

● 今昔マップ

「3.昔の地図と比較する」で紹介しました今昔マップが再登場です。

今昔マップでは地図以外に航空写真も表示することができます。

右側の地図の右上の「地理院地図」から「写真〇-〇」を選ぶことにより年代毎の航空写真が表示されます。

左側の地図は先ほどと同様に、左のサイドバーで年代毎に地図を切り替えることができ、左の地図を動かすことにより、右側の航空写真も連動するので、年代毎の地図と写真を見比べることもできます。

今昔マップでは、航空写真がつながっているので、航空写真上での移動をスムーズに行うことができます。

まとめ

誰でも無料で調べることができる災害に強い土地4つの調べ方(地盤の硬さ編)は以下のとおりです。

| 土地の履歴を知る |

| 1.土地の所有者や販売者に聞いてみる ➡ ボーリング調査などの土質調査の資料を確認 2.周辺の情報を確認する ➡ 周辺の造成工事や国土交通省の土質調査の資料を確認 3.昔の地図と比較する ➡ 今昔マップ 4.航空写真で比較する ➡ 地図・空中写真閲覧サービス、今昔マップ |

マイホームを探す際に、駅チカかどうかや子供が通う学校区の良し悪しももちろん重要ですが、安心して暮らすためには、強い地盤の土地に住むことも重要です。たいていの人にとっては一生ものの買い物になり、何十年もその土地に暮らすでしょう。そのためにも、リスクと無駄な費用は極力下げて、安心して暮らせる土地を見つけましょう!